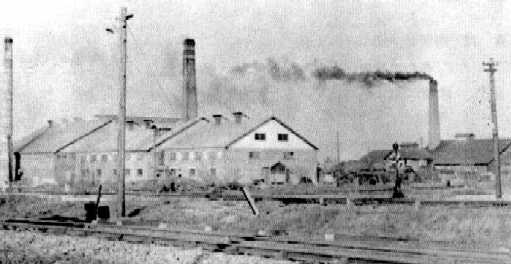

大正12年、愛知県常滑市より、肥田房二が北海道江別市に移住。野幌窯業の先駆者の一人。

昭和16年に、同市東野幌に肥田製陶工場を設立。

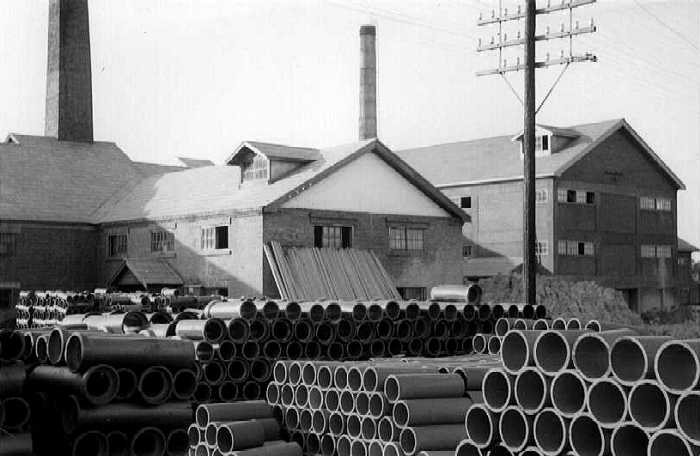

昭和17年に、北海道興農公社と提携し、農業用土管を生産開始。

※ レンガの他に、「土管」と呼ばれる筒型の焼物も製造され、排水用、井戸用、煙突用、農業用などの パイプに使われていた。

この頃、成型されたレンガは、干場(乾燥させる場所)まで「背負って」持っていくか、敷地内にレールを敷き、

トロッコで運搬されていたが、肥田房二が、レンガ運搬用リヤカを考案。多くの野幌のレンガ工場でも使われる様になった。

昭和26年、第1工場が焼失し、レンガ造りにて再建。

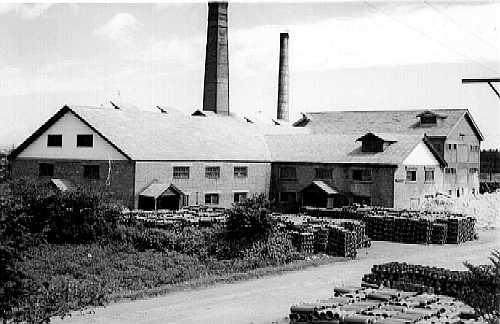

昭和40年代に、社名を肥田製陶(株)から(株)ヒダに改称。れんが製造に加え、建築資材小売販売も行うようになった。

昭和50年代前半、建築資材置き場としての倉庫として利用されるが、昭和50年代後半、北海道電力より依頼を受け、「蓄熱れんが」を製造開始。再び工場として稼動し始める。ちなみに

蓄熱レンガとは、オール電化住宅の電気ストーブの中に使われる部品で、夜間電力を蓄えて、 部屋の温度を一定に保つ。

また、同社より、「碍子(がいし)」製造の依頼もうけ、北海道初の白生地を用いた陶器の製造を行う。

碍子とは、電気の流れを止める絶縁体で、電信柱上にある円盤型の物や、円形型のものがある。

また、同社より、「碍子(がいし)」製造の依頼もうけ、北海道初の白生地を用いた陶器の製造を行う。

碍子とは、電気の流れを止める絶縁体で、電信柱上にある円盤型の物や、円形型のものがある。

平成10年、建築業界冷え込みの影響を受け、業績不振となり、廃業。

平成12年10月、江別市がこの物件を、歴史的建造物保存活用のため購入。

工場所在地; 江別市東野幌町3-2

工場所在地; 江別市東野幌町3-2

工場敷地; 4,614万坪

工場建物面積; 1,291平方メートル